■ 開会挨拶

冒頭では、広島県 商工労働局 環境・エネルギー産業課 主査 的場 美華 氏よりご挨拶をいただきました。

的場氏からは、本交流会の開催趣旨として「過年度に参画いただいた企業同士が、これまでの知見や失敗経験を率直に共有し合い、そこから得られた学びを次なる挑戦につなげてほしい」との力強いメッセージが述べられました。また、単なる成果報告に留まらず「企業間のオープンな対話を通じて、互いのアイデアや取組を刺激し合うことこそが、新たな価値を生み出す第一歩となる」と強調されました。

さらに、SCRUM HIROSHIMA の継続的な取組の中で過年度企業が果たす役割についても触れられ、「過去の挑戦を次世代につなぐ循環型の知見共有を通じ、広島全体でイノベーションの土壌を育んでいきたい」との展望が語られました。

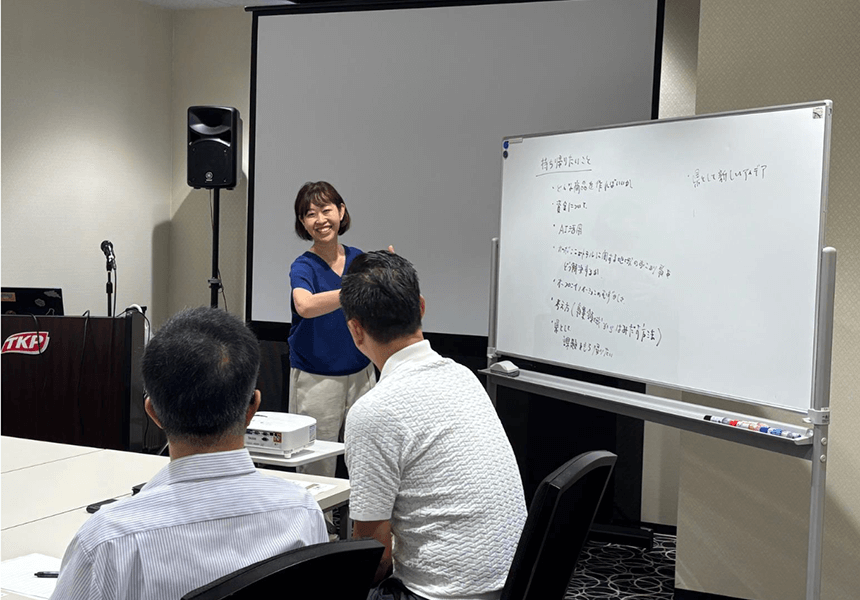

■ ファシリテーター:北林 美沙子 氏(office ノーナ)

前日に開催された第2回経営者向けセミナーに続き、北林氏には本交流会でもファシリテーターを務めていただきました。

まず、参加者全員による自己紹介や現在取り組んでいる新規事業の紹介から始まり、それぞれが抱える課題や今後に向けた悩みを率直に共有することで、場に一体感と安心感が醸成されました。北林氏は、単なる進行にとどまらず、各社が提示した課題に対して「問い」を投げかけ、他の参加者から意見を引き出す役割を果たしました。

例えば、課題が表面的なレベルで止まりそうなときには「それはなぜ難しいと感じるのか?」「解決に向けて既に試したことはあるか?」と掘り下げることで、参加者自身の気づきを促し、同時に他社の経験や発想が飛び交う議論の場を作り出しました。結果として、会場全体が活発に意見交換する空気に包まれ、交流会の本旨である「知見の共有と相互刺激」が実感できる場となりました。

■ 主なディスカッション内容

石﨑ホールディングス(令和6年度新規事業創出プログラム採択企業)

・テーマ:オープンイノベーションの難しさと乗り越え方

石﨑ホールディングスからは、オープンイノベーションに取り組む中で直面した「社外との協業をどのように進めるか」「連携の中で成果をどう確実に生み出すか」といった実務的な難しさが提示されました。単に理想を語るのではなく、実際の現場での葛藤やプロセスの壁が共有されたことで、他の参加者にとっても自社課題に直結する気づきとなりました。

他社からは「まず小さな共創プロジェクトから始めるべき」「成果指標を合意形成する場が必要」といった実践的な意見が寄せられました。

松田製袋(令和4年度研究会参加企業)

・テーマ:端材の活用方法とその可能性

松田製袋からは「製造過程でどうしても生じる端材を有効に活用できないか」という悩みが共有されました。これに対し、参加者からは「異業種との組み合わせで新しい用途を見出す」「端材そのものをブランド資源化して発信する」といったアイデアが出され、実際の活用イメージについて議論が深まりました。

松田製袋自身も「自社だけでは行き詰まっていた部分を、多様な視点から考えてもらえた」と手応えを感じられた様子でした。

■ 終了後の参加者の声(抜粋)

・「過年度企業同士のリアルな課題共有が参考になった」

・「端材の活用など、自社では思いつかない視点を得られた」

・「他社の挑戦を聞くことで、自分たちも改めて動き出す勇気をもらえた」

■ 総評

今回の過年度企業交流会は、これまでの取組を単に振り返る場ではなく、「実際の課題を共有し、他社の視点から解決策を探る場」 として有意義な時間となりました。

石﨑ホールディングスや松田製袋による率直な課題提示と、参加者からの具体的なアイデアが交わされたことで、参加企業にとって次の挑戦に向けた気づきと勇気を得る機会となりました。

SCRUM HIROSHIMAは、今後も過年度企業を含めたネットワークを強化し、地域全体でのイノベーション創出を後押ししてまいります。